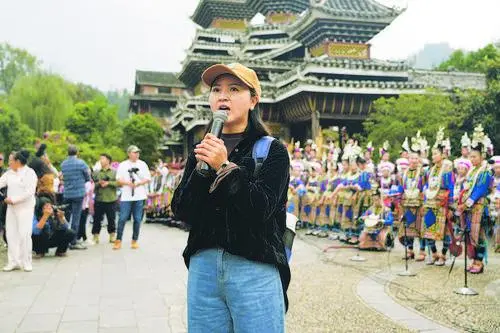

《红军来到我家乡》剧照

□ 贵州民族报全媒体记者 缪富霞 王宇逍

图/贵州民族报特约记者 朱 进

8月28日晚,黔东南苗族侗族自治州黎平县肇兴侗寨“村歌”舞台灯光璀璨,风雨桥上坐满了当地群众和游客。在万千期待中,侗戏《红军来到我家乡》拉开了序幕。

作为黔东南州代表团参加贵州省第八届少数民族文艺会演的剧目,这是《红军来到我家乡》“送戏进景区”的第一站。

时隔近一个月,这部剧将正式亮相贵州省第八届少数民族文艺会演的舞台。全剧以1934年中央红军长征抵达黎平县城这一历史事件为背景,巧妙串联起九十余年的时空变迁,通过侗戏这一国家级非遗的艺术形式,深刻诠释“中华民族一家亲”的时代内涵。

历史回响:

黎平会议开启转折之路

《红军来到我家乡》的创作扎根于厚重的历史土壤,聚焦黎平会议这一长征时期的重要转折。

1934年12月,中央红军长征进入贵州的第一站——黎平,在这里召开了长征途中第一次中央政治局会议。会议通过《中央政治局关于战略方针之决定》,接受毛泽东同志向黔北进军的正确主张,决定放弃与红二、红六军团会合的原定计划,实现战略转兵的重大转折。

为什么要选择制作这部剧?在导演兼编剧钟声丽看来,黎平会议对于长征有着重要的意义。“如果说遵义会议是伟大的转折,那么黎平会议就是伟大转折的一个起点。我们希望用艺术的形式,向更多人讲述这段历史。”钟声丽说。

不同于其他剧目对艺术创作的合理想象,历史题材剧本对事件的真实性、客观性要求更高。

“要在尊重历史的基础上进行合理的创作,慢慢打磨才能出精品。”钟声丽介绍,在剧目创作的过程中,主创人员多次深入黎平会议纪念馆、少寨红军桥等红色遗址采风,查阅大量历史档案,走访当地老人,收集口述史料。为确保每一处历史细节都有据可依,创作期间,剧组与相关党史部门、黎平会议纪念馆有关负责人进行反复研讨,对剧本进行多次打磨。

在90分钟的时间内,剧目囊括了红军初到黎平时,由于反动派的污蔑宣传,乡亲们纷纷躲避红军;当敌人纵火烧寨时,红军战士奋不顾身冲入火海救人;面对敌人毁桥断路的阴谋时,群众拿出自家门板,与红军连夜并肩架起“红军桥”等情节。这些基于真实事件的艺术加工,仿佛将观众带入那段风雨如磐的岁月。

黎平会议就像一颗种子,在贵州大地播撒下革命的希望。90多年过去了,红军的故事,至今仍在这片土地上广为流传。

“一根挑起过红军长征重担的‘翘扁担’,它使红军一进入黎平就看到了黎明。”在黎平,这是群众对黎平会议最形象的比喻。

“青砖小瓦马头墙,回廊挂落花格窗”。如今,走进黎平古城翘街的小街小巷之中,鳞次栉比、错落有致的四合院映入眼帘,当年群众欢迎红军进城时的标语张贴在沿街商铺前,一批又一批游客走进这里,重温峥嵘岁月,汲取奋进力量。

文化交融:

非遗瑰宝焕发时代新声

《红军来到我家乡》不仅是对历史的一次回望,更是一次民族文化的创新实践。剧目大胆突破传统侗戏多以民间传说、爱情故事为题材的局限,将红色基因注入侗戏这一艺术形式,让红色主题与侗族文化深度融合,实现了内容与形式的双重创新。

音乐是侗戏的灵魂。该剧作曲蒋步先介绍,创作团队深入黎平侗寨采风,广泛收集民间音乐素材,在保留侗戏传统唱腔韵味的基础上,巧妙运用牛腿琴、琵琶等侗族特色乐器进行编曲,使音乐既富有浓郁的侗族风情,又具备恢弘史诗般的气度。

“我们要让观众通过音乐,感受到侗寨的山水人文气息和红军钢铁般的意志。”作为黔东南州侗族大歌艺术团团长,蒋步先始终怀揣着传承民族文化的使命感。该艺术团由当地群众自发组成,年龄跨度从几岁孩童到八旬老人。大家凭借对民族文化的热爱聚在一起,自筹经费,苦练技艺,常在节庆期间为乡亲们演出,并多次与国内外艺术家交流合作,将侗族大歌、侗戏等侗族文化传播到世界。

为了让歌曲演唱更接地气,该剧采用侗语演唱,由黎平县文化馆的专业工作者将普通话歌词翻译成侗语,再由作曲家谱曲。

“这部剧大部分演员都是当地群众,用侗语演唱,他们更能表达内心真实情感,观众也更能感受到侗族文化的深厚底蕴。”在钟声丽看来,这一方式不仅保证了艺术的原真性,也增强了本土观众的认同感。

从最初构思的情景歌舞剧调整为侗戏,是创作团队的一次重要抉择。“侗戏深受当地群众喜爱,剧本调整后,戏剧冲突更强,人物形象更立体。”钟声丽说。此外,剧目还将侗族蜡染、侗族大歌、武术等文化元素有机融入剧情,自然呈现侗族的生产生活方式,使整部戏宛如一幅流动的侗族文化画卷。

军民同心:

团结之歌唱响新时代

《红军来到我家乡》最动人的篇章,在于对“军民鱼水情深、民族团结一家亲”的深刻描绘与诠释。

剧目通过两条时空线索交织叙事:一条是1934年红军在黎平严守纪律、救民助民,郎固、望拐等侗族青年深受感召毅然参军;另一条是90多年后,文旅主播美月与红军后代家伟因一面传承三代的红军旗帜走进黎平,共同追寻先辈足迹,见证昔日烽火之地已变成民族团结、乡村振兴的繁荣家园。跨越时空的对话,深刻揭示了红色基因的代际传承与“中华民族一家亲”的重要意义。

“这部剧直观展现了中国共产党领导下各民族‘同呼吸、共命运、心连心’的生动场景。”饰演郎固一角的杨正成表示。

此前,黎平县有关负责人在调研剧目排练时指出,要将该剧打造为融合红色文化、历史文化、民族文化、生态文化的精品力作,并驻场演出,使其成为宣传黔东南、展示黎平的重要窗口。

如今,随着“送戏进景区”活动的开展,舞台艺术与旅游体验深度融合,这段感人至深的红色历史、浓厚的军民鱼水情、丰富多彩的民族文化,无不浸润观众的心灵。

“《红军来到我家乡》不仅是一部历史剧,更是一座连接过去与现在的精神桥梁。”钟声丽表示,通过侗戏的演绎,历史与现实有了连接,可以让观众在侗歌悠扬、红旗飘扬的舞台中,感受到各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的磅礴力量。

——访侗戏《红军来到我家乡》导演兼编剧钟声丽、作曲蒋步先

□ 贵州民族报全媒体记者 王宇逍 缪富霞

图/贵州民族报特约记者 朱 进

《红军来到我家乡》的故事,要从2023年说起。彼时,导演兼编剧钟声丽带领团队围绕“黎平会议”编排了一部情景剧,并进行多场展演。后经推选,该剧作为黔东南苗族侗族自治州的代表剧目参加贵州省第八届少数民族文艺会演,为将红色文化与民族文化深度融合,钟声丽及其团队在深入黔东南采风后,决定将其改编为侗戏——黎平当地的传统戏剧,也是本次会演参演剧目中唯一的地方戏。

《红军来到我家乡》剧照

“侗戏是我们的地方戏,逢年过节都要演上几场,群众们都爱看,也都熟悉剧情。”钟声丽说,用群众喜闻乐见的形式呈现红色题材,既能贴近民族文化根脉,又能让历史故事“活”起来。更重要的是,黎平会议是中央红军长征途中召开的第一次政治局会议,是“伟大转折的起点”,她想通过这部剧,让更多的人知道黎平,知道这段历史。

这部以黎平会议为精神内核、以民族文化为表现载体的剧作,背后有着一群敬畏红色历史、热忱民族文化的守护者。

钟声丽

钟声丽回忆,改编之路远比想象的艰难。从情景剧到侗戏,不仅是艺术形式的转变,更是内容的深度重构。团队前后修改了六七稿剧本,之后邀请黎平县委党史办、县文联、黎平会议纪念馆的工作人员召开讨论会,逐字核对历史细节。

这部剧的演员构成同样特别,100余名参演者中,既有县艺术团的专业演员,又有当地村民和普通群众。“我们不仅想把这部剧打造成文艺精品,还想让群众成为文化传承的一份子。”钟声丽说,起初她还担心群众演员难以理解角色,但很快发现这种顾虑是多余的,黎平会议的故事在当地家喻户晓,民族文化更是融入大家的生活,他们演百姓迎接红军,不用刻意模仿,那种真诚的眼神、热情的动作,都是从心里流露出来的。

为赶上会演进度,团队从剧本定稿到演出仅用了20天,每天从早上九点排练到晚上十一二点钟,每个人都在努力把故事演绎好,把文化传承好。

如果说剧本是剧目的骨架,那么蒋步先创作的音乐便是它的灵魂。据悉,侗戏中充满了对白演唱,语言生动、朗朗上口、清晰明快,蕴含丰富的民族文化,通过歌舞结合的形式,很容易引起观众的共鸣。

1954年出生于榕江县的蒋步先,既是侗族牛腿琴传承人,也是黔东南州侗族大歌艺术团团长。今年8月初,他接到了侗戏《红军来到我家乡》的作曲邀请,仅用一个多月时间,便与另一位老师共同完成了二十余首曲子的创作。谈及接到侗戏《红军来到我家乡》的作曲任务时的心情,蒋步先满是自豪:“这是关于家乡、关于军民鱼水情的一部剧,把红色文化与民族文化相结合,既赞美家乡,又让年轻人记住历史,因此我在创作时充满了动力。”

蒋步先

蒋步先此前曾为代表贵州省参加第六届全国少数民族文艺会演的剧目《侗寨琴声》作曲,积累了不少民族音乐创作经验。“这部剧融入了牛腿琴、琵琶等民族乐器,这些乐器的加入,让音乐在展现上更具民族韵味,也让人更能感受到民族文化的多样性与魅力。”蒋步先说。

《红军来到我家乡》作为一部以历史题材为背景的侗戏,蒋步先坦言,其创作感受与以往完全不同,“音乐里不能只有宏大的旋律,还得有群众‘温度’。”为此,他专门前往黎平翘街采风,走访当地群众,聆听红军长征期间帮助群众、军民建立深厚情谊等充满烟火气的故事,最终这些故事都成了他创作的灵感来源。

这部剧作的动人之处,正藏在“以小见大”的叙事巧思里。让蒋步先印象深刻的是,剧中郎固的转变:侗族青年郎固从最初对红军带有偏见,到后来看到红军战士为救助群众而受伤,又亲眼见证红军纪律严明、为民办事,最终主动加入红军。对于这种叙事方式,钟声丽也补充道:“我们从群众视角切入,让红色故事减少了距离感。迎接红军时的忐忑、相处后的信任、送别时的不舍,这些情感是共通的。”

在剧目排练阶段,蒋步先同样投入了大量心血,常常现场指导演员把握情感走向:“唱长征段落时,节奏要沉一点,才能体现出征途的艰难;唱百姓与红军相处的段落时,调子要亮一点,才能传递出彼此间的温暖。”考虑到部分群众演员唱功有限,他还会引导大家先“听音找感觉”,通过反复打磨提升表现。“现在舞台上的效果,既有专业艺术团的水准,又有百姓接地气的本色演出。”蒋步先表示。

《红军来到我家乡》这部剧,既承载着长征路上的烽火记忆,也蕴含着深厚的民族文化底蕴。更可贵的是,一群普通人用热爱与坚守,让历史重新鲜活,让珍贵的文化得以延续。当舞台灯光亮起,这部剧正以最真诚的方式,将这段动人的故事讲给更多的人听。

——侗戏《红军来到我家乡》演职人员谈创作感受

□ 贵州民族报全媒体记者 王宇逍 缪富霞

图/贵州民族报特约记者 朱 进

《红军来到我家乡》剧照

9月26日,一部融合民族文化与红色文化的侗戏《红军来到我家乡》代表黔东南苗族侗族自治州亮相贵州省第八届少数民族文艺会演。这部剧以1934年红军长征途经黎平为背景,以侗戏的形式,将各族群众从了解红军到主动参军、支持革命的故事串联起来,展现了军民鱼水一家亲的深厚情谊。剧中三位核心演员吴家佳、杨正成、吴慧接受记者采访,分享了角色塑造背后的努力,以及对这部剧深刻内涵的理解。

《红军来到我家乡》剧照

饰演侗族女孩春娇的吴家佳,是土生土长的侗族姑娘,此前还曾在贵州省第七届少数民族文艺会演中出演《侗寨琴声》的玉秀一角。谈及春娇这个角色,吴家佳介绍:“她勇敢、聪明伶俐,既有侗族姑娘的柔情,又有不一样的个性,在逐渐了解红军、认识到红军是人民的队伍后,选择积极支持革命工作。”

为了让这个角色的特质更加鲜明,吴家佳做了大量准备工作——研读红军经过黔东南的历史资料,拜访侗寨长者收集口述历史,还和其他演员一起重走红军在黎平的长征路,多次到少寨红军桥、黎平会议纪念馆等地采风。

吴家佳 饰 春娇

“只有深入了解那段历史,才能理解春娇从疑虑到信任的心理转变。” 吴家佳说。

在角色塑造过程中,吴家佳遇到的最大挑战,是平衡传统侗戏表演程式与现代戏剧的要求。

“传统侗戏有固定的步法、唱腔和动作,比如‘八字步’,而现代戏剧更注重真实自然的情感表达。”为解决这一难题,她和导演团队反复探讨,最终确定在保留侗戏“八字步”和特色唱腔的基础上,融入现代戏剧的情感传递方式。

“侗戏里正角表演偏庄重严肃,但春娇需要展现从疑虑到信任、支持的情感变化,所以在导演指导下,我尝试在传统表演里加入更丰富的眼神和手势,反复练习,让角色更立体。”在吴家佳看来,《红军来到我家乡》不仅是一出剧目,更是民族文化与红色文化有机融合的创新尝试。“把红色故事融入进来,为侗戏注入了时代内涵,还能吸引更多年轻观众关注这门传统艺术,是侗戏传承的一次有益探索。”吴家佳说。

与吴家佳一样热爱民族文化的,还有饰演郞固的杨正成。作为黔东南州黎平县侗族大歌艺术团的演员,杨正成与《红军来到我家乡》的缘分始于2023年——当时,杨正成作为这部剧最初版本的执行导演,还在剧中饰演连长一角,随团去广东省佛山市演出时收获了当地观众的好评。今年,黔东南州计划将剧目推送参加贵州省第八届少数民族文艺会演,他得以饰演郞固一角。

“郞固是个年轻有为、热情善良的青年,在村寨里很受乡亲喜爱。”杨正成介绍,从编导到演员,身份的转变也给他带来了一些新的体验:“要饰演好当时群众的神态风貌,就需要跳出当下的认知,让自己完全沉浸到历史情境里。”为了演好这场戏,他反复琢磨剧本细节,调整眼神和肢体语言,力求还原最真实的心理状态。

杨正成 饰 郞固

谈及对这部剧的看法,杨正成直言:“剧情节奏很舒服,演员演技在线,不管是春娇、望拐还是郎固奶奶,情绪感染力都很强,看的时候既会被喜剧桥段逗笑,也会被泪点打动。”

饰演郞固奶奶的吴慧,面临的是另一种角色挑战——她要塑造的是一位65岁双目失明、性格倔强的老人:“关键是得时刻注意眼神的状态,说话声音需要模仿老人,唱段也需要用老人低沉的嗓音,还要体现出音乐情感和人物性格,这对我来说难度很大。”吴慧说,虽然之前在团里也演过不少老人角色,但这次意义完全不同。

吴慧 饰 郞固奶奶

在吴慧眼中,郞固奶奶这个角色发挥着不可替代的作用:“她通过收留红军伤员,体现出“中华民族一家亲”的主题,同时她的存在也平衡了剧目的历史厚重感和艺术感,让故事更贴近生活。”吴慧表示,自己最大的心愿,就是通过表演,在舞台上把黔东南州各族群众热情团结、淳朴善良的形象展现出来,让更多人认识到多彩的民族文化。

从传统侗戏的创新到红色历史的再现,从演员们的精心打磨到民族精神的传递,《红军来到我家乡》既是一次艺术的探索,也是一场文化的传承。这部剧保留了侗族大歌、琵琶伴奏等民族文化元素,又在剧本结构、舞台设计上贴合现代审美,正如几位演员所说:它不仅让侗戏在新时代焕发了生机,更让红军与各族群众的鱼水情得以延续。

在“村歌”开幕式现场,坐在观众席前区的美月,正对着镜头进行手机直播。她一边说,一边小心翼翼地展开家中的传家宝——是一面用侗族蜡染工艺制作的红旗。

正当她准备把旗帜凑近镜头时,一个声音突然传来。原来,家伟也有一条相似的旗帜。两个人都声称自己的才是真品,家伟表示,自己的曾爷爷是当年路过黎平县的红军连长,这面红旗,就是当初乡亲们做好送给爷爷的;美月则称自己的曾爷爷也是红军,可以把他们的故事说给大家听……